大田昌秀の原点 / 自民党の沖縄選挙戦略と官房機密費3億円 / 若者たちへのメッセージ

大田昌秀の後ろ姿。

大田昌秀 (1925年6月12日 - 2017年6月12日)

今日は、元沖縄県知事・大田昌秀さんの命日であり、そして誕生日でもある。

歴史学者、沖縄戦研究者としても、また沖縄県知事としても、彼の原点にあったのは、つねに沖縄への思い、沖縄戦の記憶だった。

沖縄が生んだ偉大な歴史学者の軌跡。

1945年 - 鉄血勤皇隊として

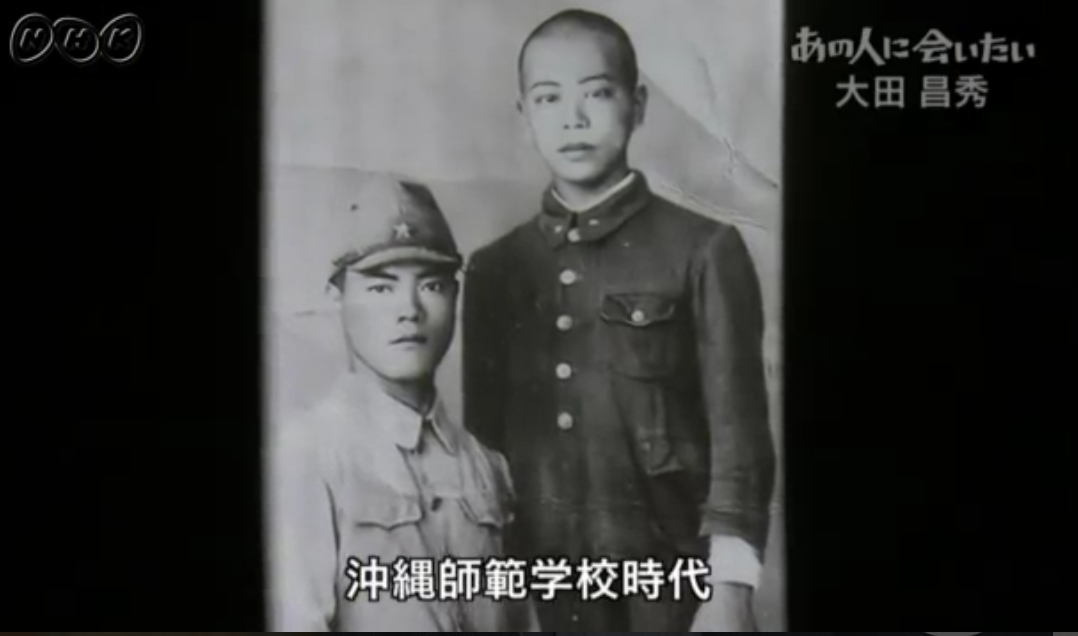

1945年、沖縄師範学校本科ニ年の時、鉄血勤皇隊として沖縄戦に動員される。

鉄血勤皇隊は13~19の歳で法的根拠無く動員された。沖縄師範学校男子部では引率の教師24人に導かれ生徒386人が戦場に動員された。そのうち生徒226人、引率教師9人、実に6割の学徒が戦死した。

沖縄師範鉄血勤皇隊「千早隊」とは

沖縄師範学校で情報宣伝隊「千早隊」に配属された学徒たちは、弾雨のなか、司令の伝達、また米軍が飛行機でばら撒く各種のビラと新聞に対抗し、沖縄新報などを壕の各所に配達した。

新聞社壕と同じ「留魂壕」を拠点にしていた沖縄師範学校の生徒で、「鉄血勤皇隊」のなかの「千早隊」隊員(通信や伝令を担った)だった、池原秀光さん。住民の潜む壕に新聞を持って行き、読み上げて解説をしていたという。… 池原さんをはじめ「沖縄新報」を配るなどした鉄血勤皇隊の中の千早隊は、22人のうち9人が戦死している。

そのため大田は第32軍司令部壕に出入りすることも多かった。

かつては「無敵皇軍」の参謀として羽ぶりがよかった参謀たちの、この最後の姿ほど私を惑乱させ、深刻な衝撃を与えたものはなかった。反面、守備軍参謀の随員として行く学友たちに、私はわけもなく一種の羨望を感じていた。と同時に、私の目には、一行の前途に、この戦争の結末を象徴するかのような不吉な影がどす黒く尾を曳いているように感じられてならなかった。

6月18日、第32軍最後の命令は、鉄血勤皇隊をひきいた遊撃戦を展開せよ、というものであった。摩文仁に潜伏した大田昌秀らは7月下旬、国頭突破のため北上する。

1990年-1998年 沖縄県知事

1990年、歴史学者から政治の「現場」へ。

沖縄県知事に (1990年12月10日 - 1998年12月9日)

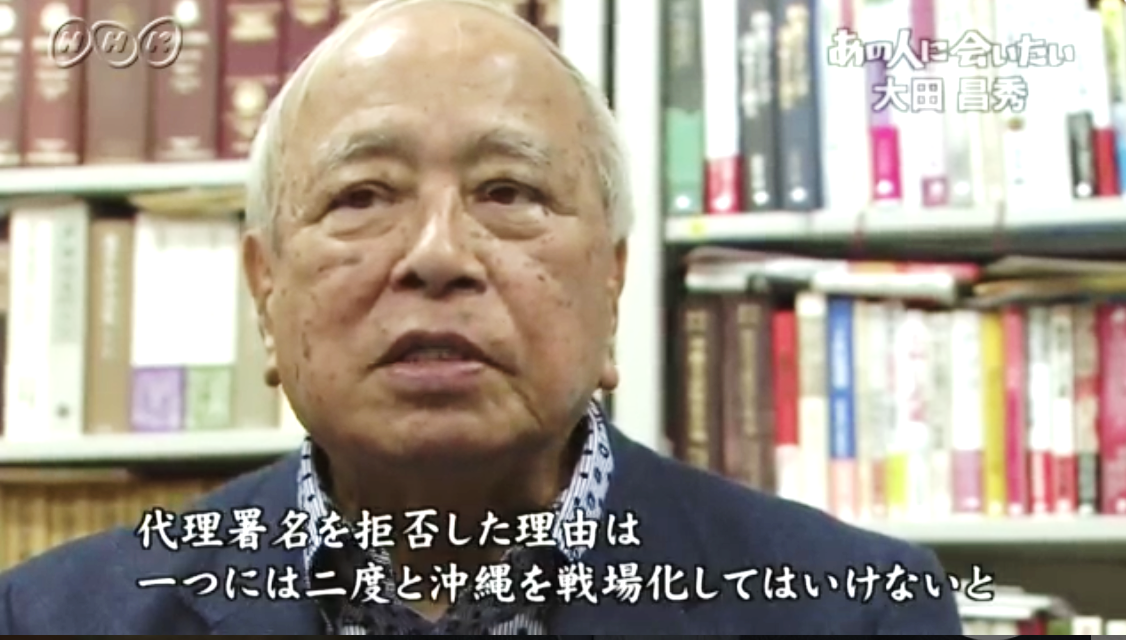

1995年には、「米軍用地の強制使用手続きに関する代理署名」を拒否し国側と対立。

代理署名を拒否した理由は、ひとつには2度と沖縄を戦場化してはいけないと。

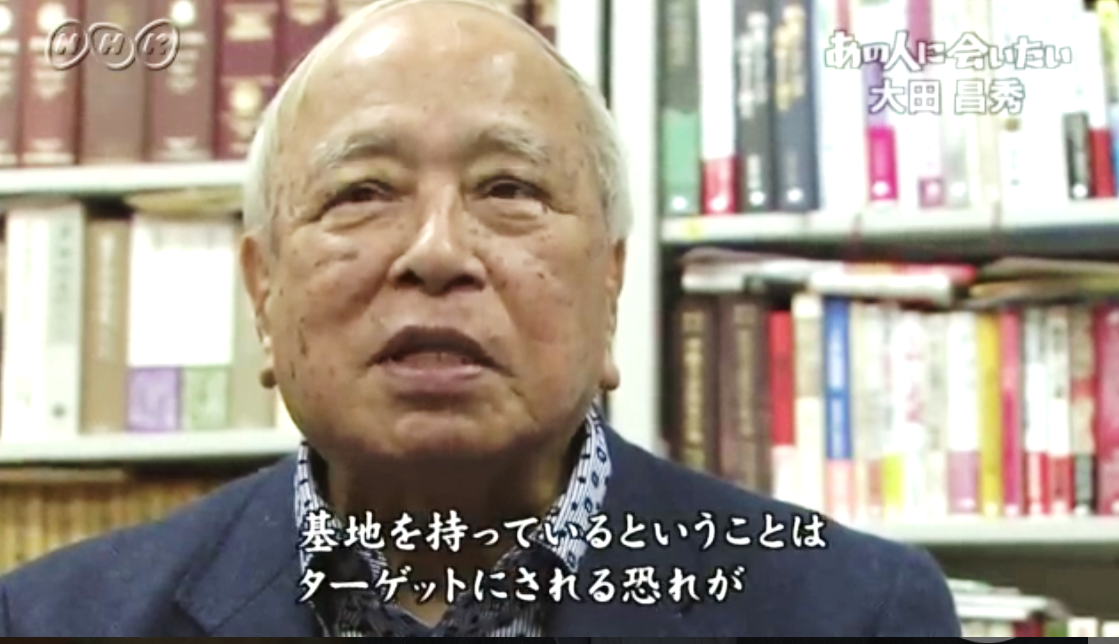

基地を持っているという事はターゲットになるということ。

また、職員をアメリカに往復させ、アメリカの沖縄戦関連の公文書を収集する「沖縄県公文書館」を建設。

思いもかけず県行政の責任者になったときに真先に県立公文書館を設立すると共にアーキビストの養成に取り組み、2人の女性をイギリスとアメリカの大学の博士課程にそれぞれ送り込みました。・・・ とくにアメリカで図書館学の修士号を取得した仲本和彦君を県の専門のアーキビストに採用し、9か年間、米国の国立公文書館に張り付けて史資料をマイクロフィルム、写真、映像、デジタル媒体等を用いて収集させました。そのうち最大のコレクションは、米国統治時代に琉球政府の上位機関であった琉球列島米国民政府(USCAR)の文書約350万ページで、国立国会図書館と共同で収集し、1998年度(平成10年度)から各部局ごとに順次公開しています。

戦前、戦中、戦後の沖縄を伝える平和学習の場として「県平和祈念資料館」の建て替えにも尽力。そして、1995年、「平和の礎」を建設。

沖縄の歴史と風土の中で培われた「平和のこころ」を広く内外にのべ伝え、世界の恒久平和を願い、国籍や軍人、民間人の区別なく、沖縄戦などで亡くなられたすべての人々の氏名を刻んだ記念碑「平和の礎」を、太平洋戦争・沖縄戦終結50周年を記念して1995年6月23日に建設する。

1998年 - 3億円「官房機密費」と沖縄知事選

1998年の県知事選挙で稲嶺恵一候補に敗れる。

1998年2月、政府が普天間基地の返還の条件として沖縄県内で移設という「県内移設」を主張したことに大田政権は激しく対立。対抗措置として自民党は沖縄との経済振興策を話し合う「沖縄政策協議会」を一方的にボイコットしたまま選挙となる。

自民党の沖縄選挙戦略

まだフェイクニュースなどという言葉もない時代だが、沖縄の選挙では、基地負担に抵抗する大田知事にたいして、出所不明のさまざまな中傷やデマ、印象操作や怪文書などが紙吹雪のように流されるようになる。

後に明らかになったことは、2期目の選挙で、大田おろしの選挙戦で実に三億円という巨額の官房機密費が使われたということだった。それを鈴木宗男議員が証言した。

この時期にパターンが形成されたと思われる自民党の沖縄選挙戦略は、今も典型的に使われている古典的な手法であることに気づかされる。

本土の大手の代理店が全力でのりこむ。

よほどの知恵者が蔭に居るにちがいない。その知恵も、広告代理店の手法が臭う内容だ。と、思っていたら、本当に勝者の背後には大手の代理店が動いていたのだという。

筑紫哲也「自我作古 (170) 沖縄知事選――広告宣伝技術の勝利」『週刊金曜日』第244号 (1998.11.20) Archive

不景気なのは、圧倒的な基地負担のせいではなく、基地に反対する政治家のせいだとすりかえ。そして、沖縄を意図的に政治の中心から周縁化しておきながら、自民党支持の政治家には「政府との太いパイプ」を釣りコピーにして売り出す。

さらに政府が沖縄県への予算支出を締め上げることで「県政不況」を演出し、「9・6%」という失業率を表したポスターを街中に張りめぐらすという大手広告代理店を活用したイメージ選挙を行い、「政府との太いパイプ」を売り物にした経済界出身の稲嶺氏を当選させた。

基本的に、今も手法はワンパターンである。

小渕内閣は当時普天間基地の県外移設を進めていて、思い通りにならない太田知事は頭の痛い存在だった。選挙は激戦の末、自民党小渕内閣が推す稲嶺氏が知事についた。鈴木元官房副長官によればこの時3億円の機密費が選挙戦資金として稲嶺陣営に送られたという。

沖縄の選挙にカネと広報戦略と印象操作やデマで介入する日本政府のやり方はここに原点がある。

時間がある時に、大田昌秀を政治の部隊から引きずり下ろすために、どれほど数々のデマ 意図的な誤情報 が流されたのか、リスト化していきたいとは思う。

今からでもメディアは過去の選挙でどのようなことがおこなわれてきたのか、しっかり検証して記事にしてほしいと思う。なぜならば、そこに原点があり、そしてそこで行われていた戦略は、SNS という新たなメディアが加わってはいるが、いまも基本的に同じであるからだ。

2001年-2007年 参議院議員

参議院議員 2001年7月30日 - 2007年7月29日。

2013年、沖縄国際平和研究所の設立。

ずっと死者たちを弔うことに人生をかけてきた

2017年6月12日、92歳で永眠。

ずっと死者たちを弔うことに 人生をかけてきた

2017年の今日、6月12日、92歳で死去された元沖縄県知事・大田昌秀さん。少年兵、鉄血勤皇隊として経験した、あの沖縄戦、摩文仁の丘の激戦。125人のうち生き残ったのはわずか37人。「なぜこういう事態に陥ったのか。もし生き延びることができたら、明らかにしたい」。戦後は研究者として沖縄戦と戦後史を研究。平成2年には沖縄県知事となり、米軍基地の整理・縮小に取り組んだ。「二度と沖縄を戦場にしてはならない」。政界引退後も平和活動に取り組み続けた元沖縄県知事・大田昌秀さんの生涯を振り返る。

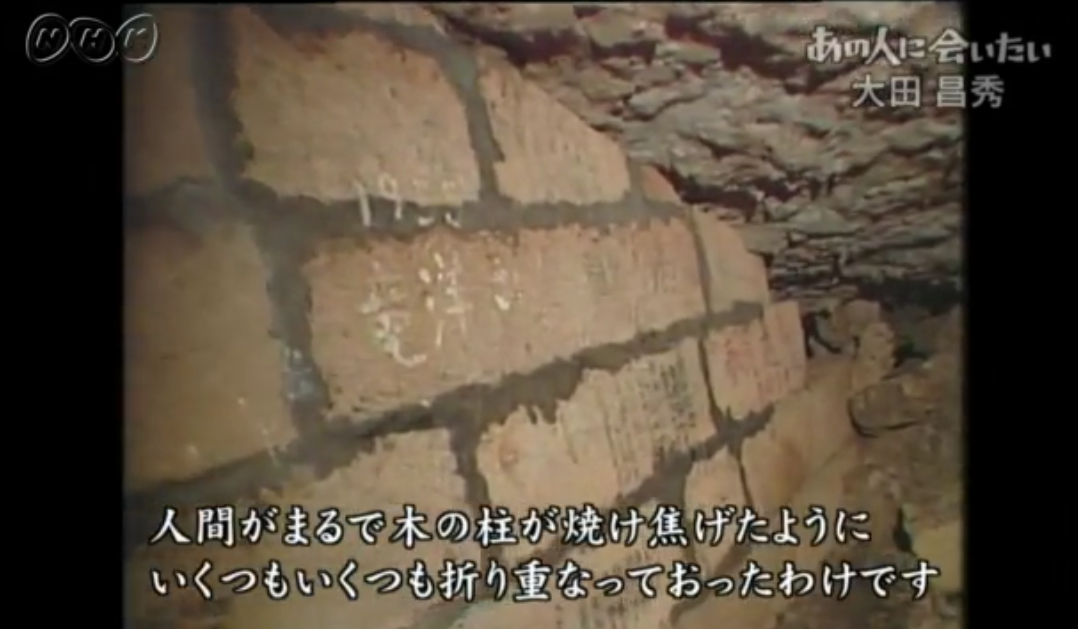

沖縄戦の今日、小禄半島の海軍司令部壕では、身動きできない負傷兵らに対し「どうか死んでくれーッ」と、泣きながら劇薬の入った注射をうつ軍医がいた。

少し離れたところでは、海軍司令部首脳が、次々に自決を遂げる。別の戦地では、米軍が放った火炎により、生きたまま焼かれた日本兵や、砲爆撃をうけてバタバタと倒れ、死んでいった人びとがいた。

このような、悲惨な光景を目撃した人、恐ろしい戦闘を経験した人、戦友や家族を失った人が、沖縄各地にいた。

一部の人びとが、その重い口を開き、見た光景、体験したことを語ってくれたおかげで、いま、我々は「沖縄戦」を知ることができる。

しかし、「沖縄戦」の中にいた大多数の人びとは、その経験を胸の奥にしまったまま、語ることなく、伝えることなく、昨日も、今日も、ひとり、またひとりと、この世を去っていく。

「沖縄戦」を語ることができなかった戦争体験者に代わり、当時の沖縄の実情を伝えようと、必死で資料や映像を集め、研究し、戦争を知らない世代に伝えようと尽力したのは、今日、亡くなられた大田昌秀氏だ。

大田氏の功績や貢献は、この「沖縄戦シリーズ」の投稿では割愛するが、

語られることなく、伝えられることなく、この世を去っていった戦争体験者の、彼らの「経験」を少しでも多く掘り起こし、戦争を知らない世代の我々が、知り、学び、後世の人に伝えるという作業を確実にしていくこと、

それが、大田氏の「志」であると考える。

なので、大田氏の功績だけに目を向けるのではなく、我々、一人一人が「志」を引き継ぐこと。それが、大田氏をはじめ、この世を去っていった戦争体験者への、一番の供養だと思う。

大田昌秀の後ろ姿を忘れないで、

歩み続けたい。

沖縄が生んだ偉大な歴史学者の軌跡。

明日を生きる若者たちへ

日本国憲法は、明確に戦争をしないことを規定しているにもかかわらず、現政権は、戦争をする方向に憲法を改悪すべく企んでいる。もしその企図が実現すると、真先に戦場に駆り出されるのは、まさに君たち若者に他ならない。

歴史を学ぶときに、必要なこと

繰り返して言うと、君たち若者こそが未来の日本を創り出す当事者である。政治はいやだ、とそっぽを向いても、政治は疑いようもなく君たちの人生そのものをからみ取ってしまうにちがいない。そのことを念頭に入れて、誰しもが人間らしい心豊かで明るい、楽しい生活ができる国作りに邁進してくれることを切に期待して止まない。

そのためには、他人の痛みを自分の痛みとして甘受できる、優しい感性が不可欠だ。

沖縄の方言に『チュニクルサッテン、ニンダリーシガ、チュクルチェ、ニンダラン』という言葉があります。つまり、他人に痛めつけられても眠ることはできるけれど、他人を痛めつけては眠ることはできないということです。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■